Kirchner. Picasso

Eine Ausstellung des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster (26.9.2025 – 18.1.2026)

Vom rauschenden Leben der Großstadt über die Intimität des Ateliers bis hin zur Stille der Berge: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind Ernst Ludwig Kirchner und Pablo Picasso Zeitzeugen einer neuen Epoche. In ihren Werken erzählen sie von Aufbruch, Krisen und Leidenschaft.

Experimentell und innovativ, ohne Furcht davor, nach neuen Ausdrucksformen abseits künstlerischer und gesellschaftlicher Konventionen zu suchen: Kirchner und Picasso prägen als Schlüsselfiguren der Moderne unsere Wahrnehmung dieser so umbruchsreichen Ära bis heute.

… es muss doch ein Kind sehen, dass P[icasso] ganz anders und aus ganz anderer Einstellung schafft. Hoffentlich ist mal Gelegenheit Picasso und meine Arbeiten nebeneinander auf einer Wand zu zeigen […]

Ernst Ludwig Kirchner, 1933

Kapitel 1

Zwei Künstlerbiografien

Zwei Künstler, vier Länder

Im Abstand von nur einem Jahr werden Ernst Ludwig Kirchner und Pablo Picasso geboren – der eine in Aschaffenburg, der andere im spanischen Málaga. Auch wenn sich ihre Wege zu Lebzeiten nie kreuzen, nähern sie sich in ihren Bildwelten wiederholt einander an und übersetzen die geteilten Themen und Motive stets in ihre eigene Sprache.

Vom Autodidakten zum Ausnahmekünstler

Ernst Ludwig Kirchner wurde am 6. Mai 1880 – also anderthalb Jahre vor Picasso – in Aschaffenburg geboren. Sein Weg führt ihn über Stationen in Dresden und Berlin schließlich in die Schweizer Berge nahe der Gemeinde Davos, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1938 lebt. Kirchner ist Autodidakt – eigentlich hatte er nach dem Abitur in Dresden Architektur studiert. Gemeinsam mit seinen Kommilitonen Fritz Bleyl, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff gründet er 1905 die Künstlervereinigung „Brücke“, deren Ziel es ist, eine möglichst authentische und unmittelbare Schaffensweise zu finden. Mit seinem Werk gilt Kirchner heute als einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Expressionismus.

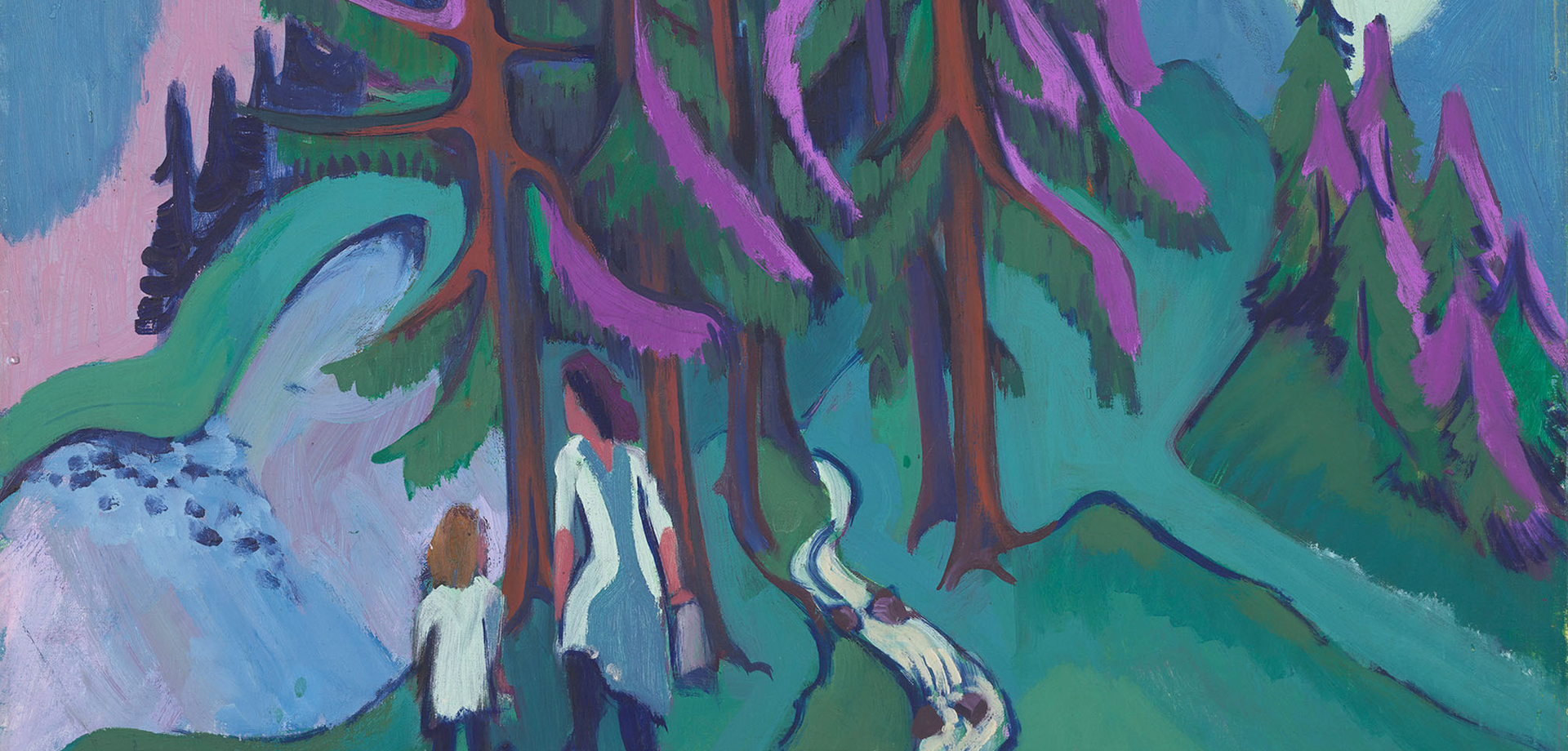

Raus aus dem Trubel und rein in die Berge

1911 zieht Kirchner nach Berlin und meldet sich nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Jahr 1915 freiwillig zum Militärdienst. Zu einem Einsatz als Soldat kommt es jedoch nie: Kirchner erleidet einen physischen und psychischen Zusammenbruch, der ihn 1917 schließlich in die Schweiz führt. Inmitten der Natur erhofft er sich einen stillen, entschleunigten Lebensstil. „Alpweg nach dem Gewitter“ (1923/24) ist repräsentativ für sein Schaffen im Schweizer Davos.

Kirchner fasziniert die Wandelbarkeit der Berglandschaften. Je nach Wetterlage – Nebel, eine monderhellte Nacht oder leuchtende Sonnenauf- und untergänge – eröffnet die Szenerie ganz unterschiedliche Sinneseindrücke.

Welches Wetter genossen wohl die beiden Wanderer auf ihrem Weg durch die Alpen an diesem Tag?

Picasso: Mehr als nur ein Name

Wusstest du, dass Pablo Picasso nicht nur zwei, sondern gleich sieben Vornamen hat? Sein vollständiger Name lautet: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Geboren wird er am 25. Oktober 1881 im spanischen Málaga, er lebt aber neben Madrid und Barcelona auch in Paris, der Bretagne und an der südfranzösischen Côte d’Azur.

Der Traum einer großen Künstlerkarriere wird ihm praktisch in die Kinderschuhe gelegt. Sein Vater, der selbst Maler und Zeichenlehrer ist, erkennt das Potenzial seines Sohnes früh und fördert ihn bereits ab einem Alter von sieben Jahren. Später studiert Picasso Malerei an bedeutenden Kunstakademien.

Bis zu seinem Tod 1973 schafft Picasso mehrere zehntausend Kunstwerke – und prägt damit die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts wie kein anderer.

Ab 1904 verlagert Picasso seinen Lebensmittelpunkt in die Kunstmetropole Paris, wo er in seinem Atelier im Bateau Lavoir im Stadtteil Montmartre unter anderem jene berühmten Werke anfertigt, die dem Kubismus zugeordnet werden.

Mit der Entwicklung dieser innovativen Ausdrucksform erreicht der junge Picasso einen der größten Umbrüche im Kunstgeschehen des vergangenen Jahrhunderts.

Exkurs

Deutsch-französischer Austausch der Avantgarde

Avantgarde im Austausch

Auch ohne Handy oder Internet sind die Kunstszenen in Frankreich und Deutschland exzellent vernetzt. Anfang des 20. Jahrhunderts herrscht ein reger Austausch zwischen den Künstler:innen aus beiden Ländern. Kirchner selbst reist nie nach Paris, sondern lernt die französische Avantgarde primär durch seine Ausstellungsbesuche in Deutschland und der Schweiz kennen und lieben.

Eine Westfälin in Paris

1891 geht die gebürtige Westfälin Ida Gerhadi nach Paris, um an der Pariser Académie Colarossi Kunst zu studieren. Gemeinsam mit ihrer guten Freundin Käthe Kollwitz verbringt sie die Abende im beliebten Tanzpalast „Bal Bullier“. Wie auch andere Kunstschaffende ihrer Zeit verewigen sie inmitten des Geschehens die trubeligen Menschenmengen und die heitere Stimmung auf Papier.

Kapitel 2

Das Nachtleben der Großstadt

Tanz und Tragik

Das trubelige Nachtleben in Paris und Berlin des frühen 20. Jahrhunderts zieht beide Künstler in seinen Bann. Picasso und Kirchner interessieren sich für all jenes, das vom schillernden Glanz der Großstadt ins Rampenlicht, aber auch in den Schatten gerückt wird. Sie wenden sich den Menschen zu, denen sie in den Theatern, Varietés und Tanzbars begegnen – wie auch den Menschen, die sich des nachts auf den Straßen der Metropolen herumtreiben, fernab der funkelnden Bühnen. Mit allen Sinnen tauchen sie in diese zwiespältige Welt ab und geben dem Zeitgeist eine Ausdrucksform.

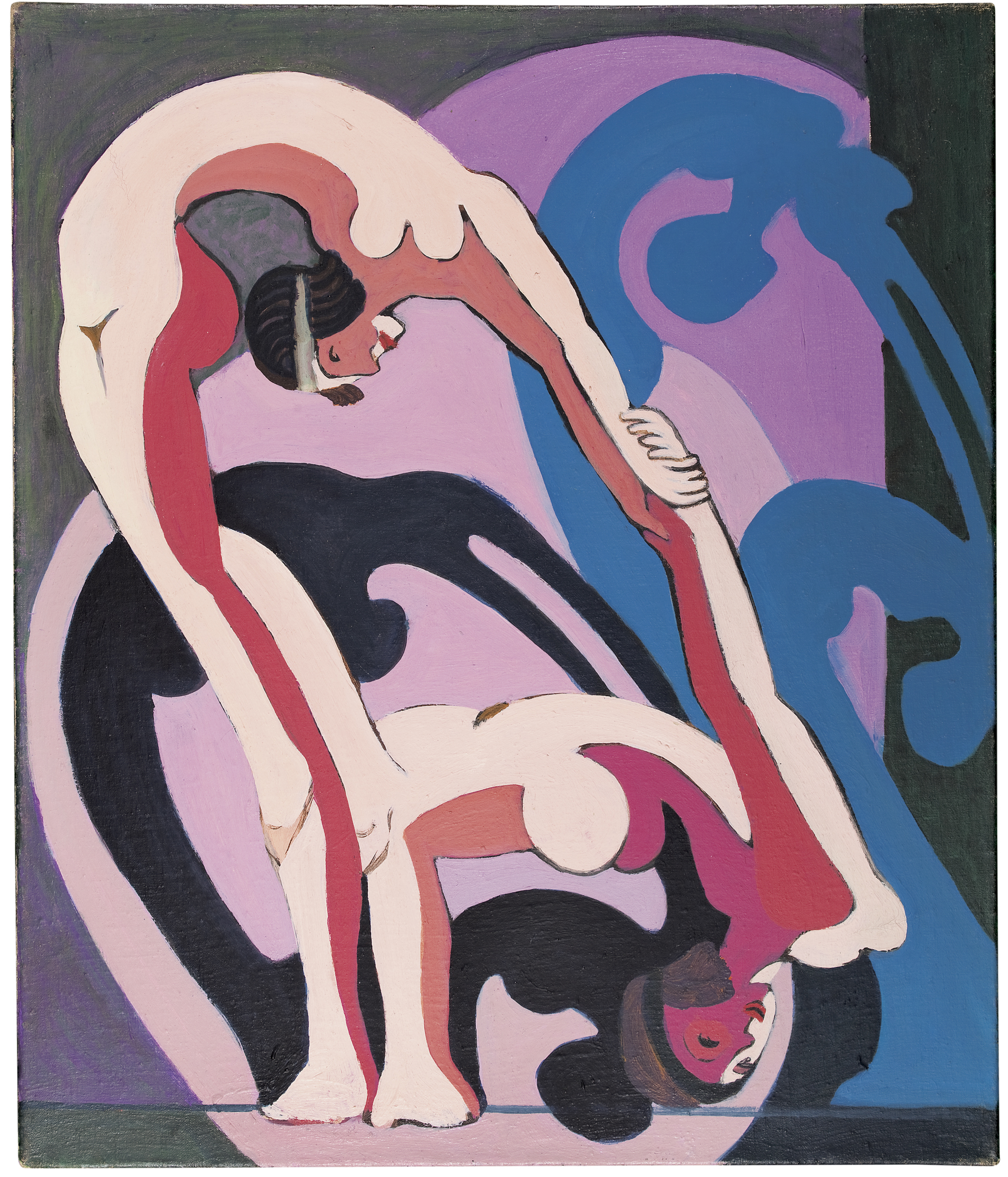

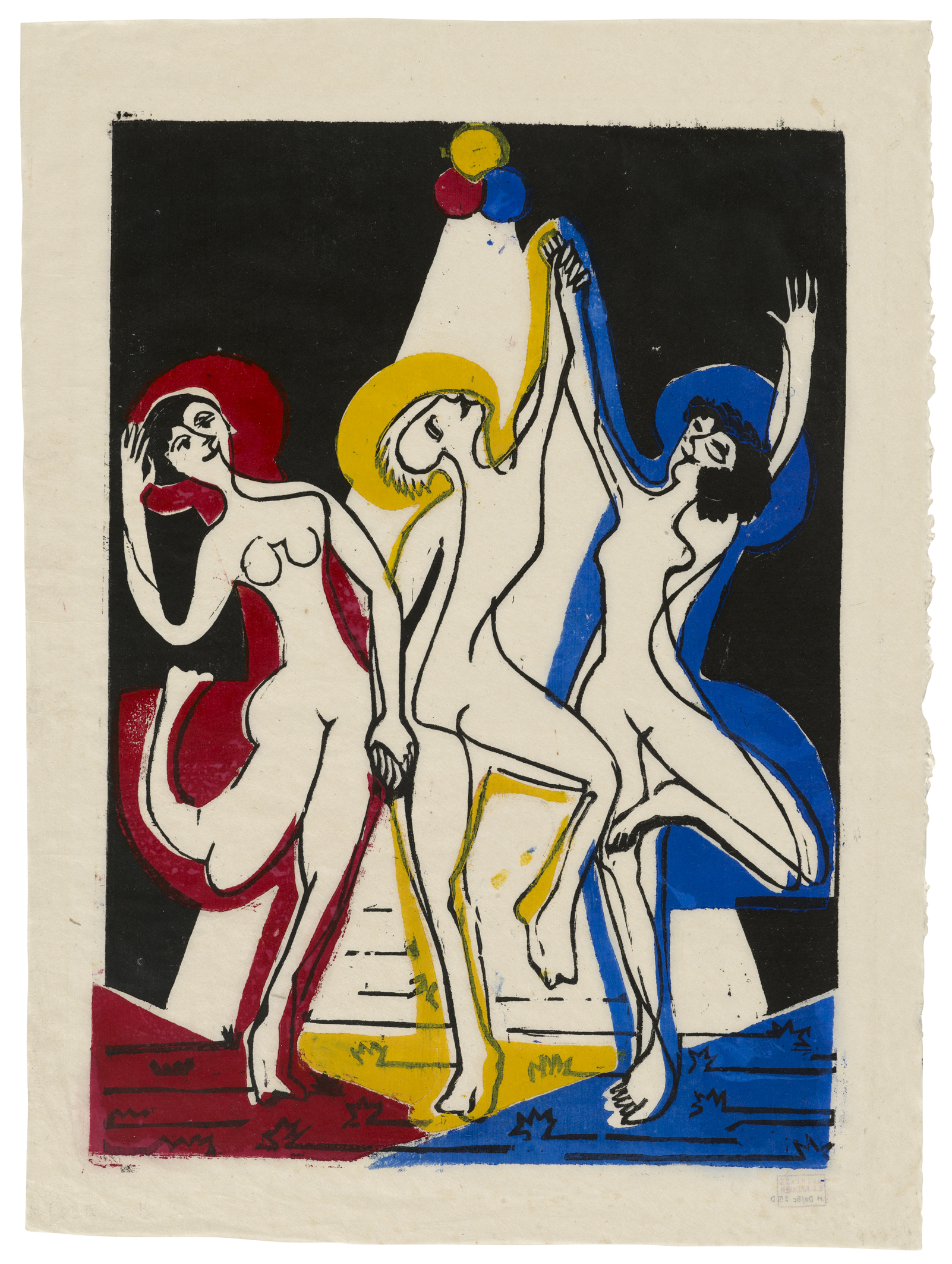

Schönheit in Bewegung

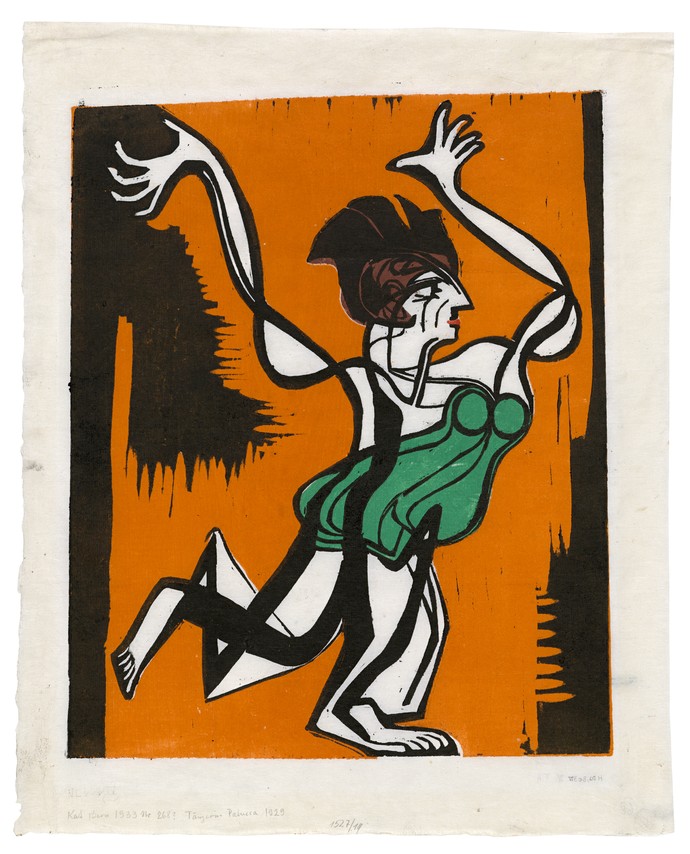

Kirchner und Picasso bewundern die Ausdruckskraft des bewegten Körpers, den sie in schnellen Skizzen wiederholt einfangen. Sie streben danach, sich von strengen Konventionen der Gesellschaft bei Tag zu befreien und den Schönheitsbegriff neu zu erfinden. In Dresden und Berlin bewundert Kirchner die neuesten Tanzshows. Insbesondere der moderne Ausdruckstanz hat es ihm angetan. Hier geht es darum, den individuellen Gefühlen – wie der Name schon sagt – mit dem eigenen Körper Ausdruck zu verleihen.

Mit dynamischen Linien verewigt sehen wir hier die Tänzerin Gret Palucca. 1926 besuchte Kirchner Tanzproben der bekannten Tänzerinnen Mary Wigman und ihrer Schülerin Palucca, wobei ihm die Tänze der letzteren zunächst gar nicht zusagten. Nachdem er Palucca jedoch vier Jahre später auf der Bühne in Davos sieht, ändert er seine Meinung.

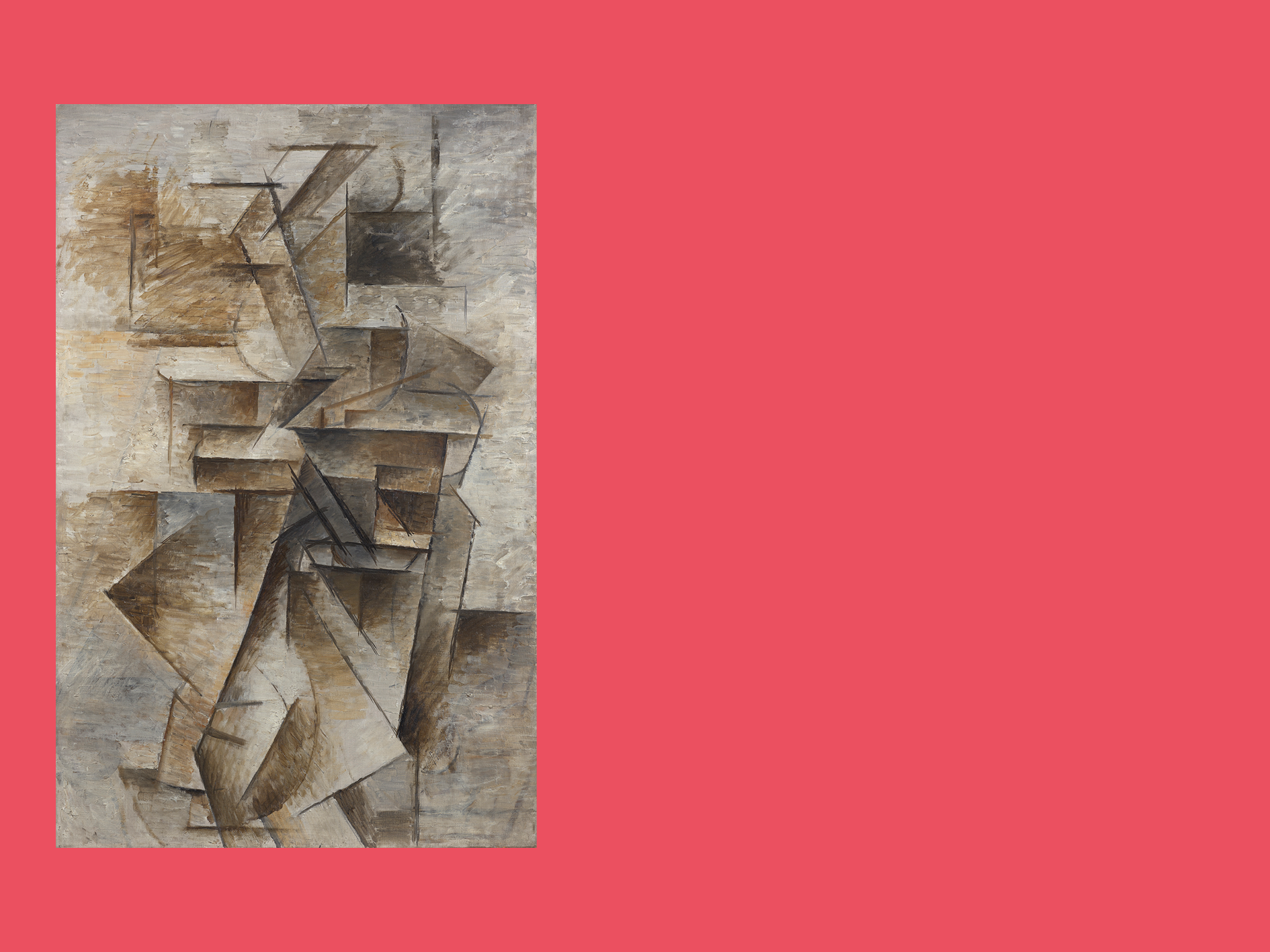

Der Klang der Nacht

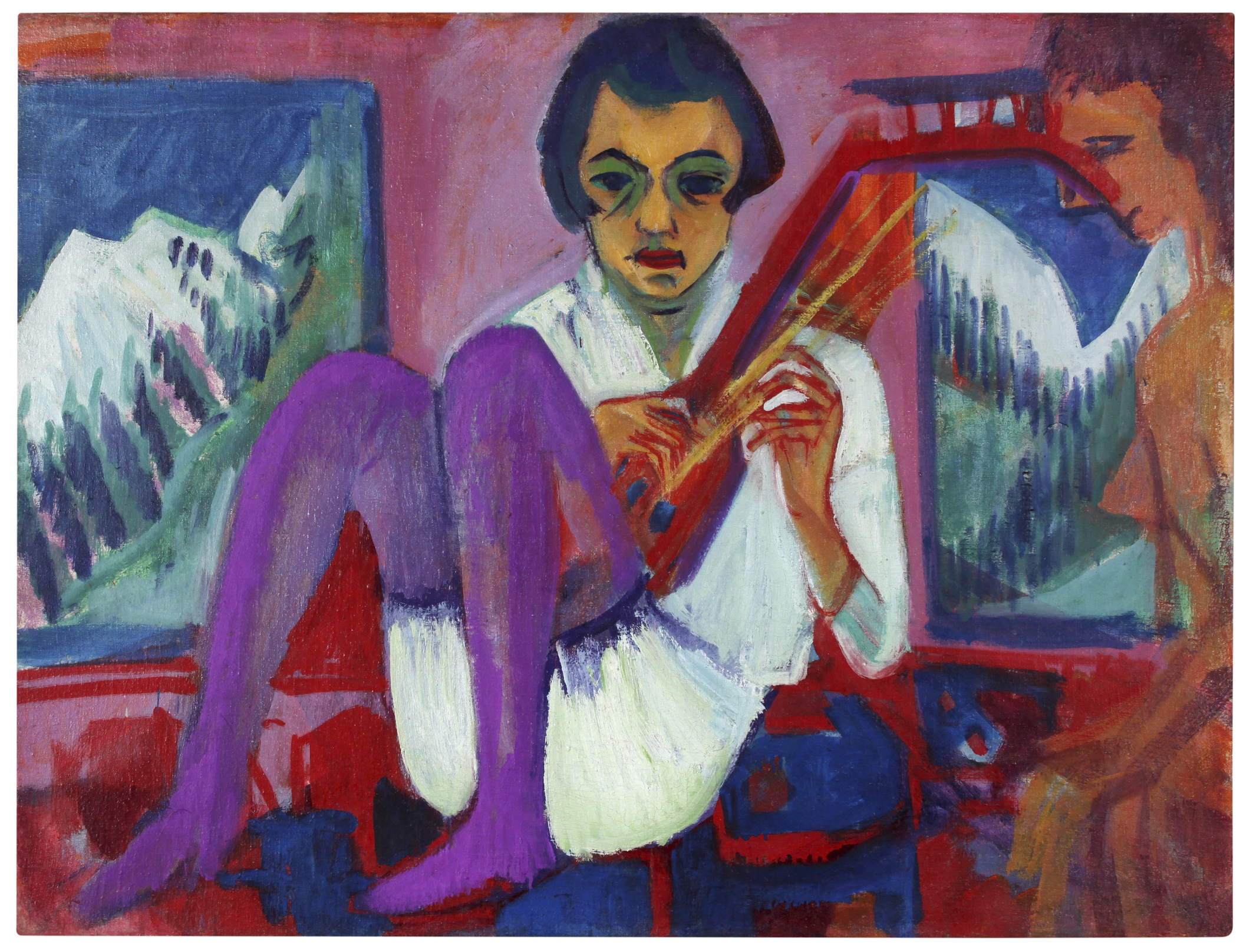

Auch die Welt der Musik und des Musizierens bewegt beide Künstler. Picasso inszeniert wiederholt Musizierende beim Spielen ihrer Instrumente und entwickelt seine Darstellungsweise stetig weiter. Ein gutes Beispiel hierfür sind seine Mandolinenspielerinnen von 1908 und 1910: Die nahezu bis zur Unkenntlichkeit abstrahierte Mandolinistin von 1910 nähert sich der Dynamik und Gleichzeitigkeit an, die Picasso beim kunstvollen Spiel der Musizierenden empfindet. Kirchner stellte ebenfalls eine Mandolinenspielerin dar.

Spieglein, Spieglein

Obwohl sich Kirchner und Picasso nie begegneten, sind Spuren von Picassos Bildsprache in Werken Kirchners wiederholt aufzufinden. Besonders deutlich wird dies in etwa in „Farbentanz“. Als Inspirationsquelle dient hier wahrscheinlich Picassos „Drei Tänzerinnen“, das Kirchner 1932 in einer großen Picasso-Ausstellung in Zürich sah.

Auch andere Werke Kirchners weisen stilistische Ähnlichkeiten zu Picassos Arbeiten auf. Ein gutes Beispiel dafür ist Picassos kubistische Gouache-Malerei „Piano“ von 1920. Kirchners zehn Jahre später entstandenes Gemälde „Sängerin am Piano“ erinnert in einigen Details an Picassos „Piano“.

Findest du sie alle?

Der Blick in den Schatten

Kirchner und Picasso wollen der Ganzheit des modernen Lebens in den Metropolen Ausdruck verleihen. Neben der Ekstase und den funkelnden Lichtern der Bars, Bühnen und Manegen finden beide Künstler Inspiration in den Randfiguren des Großstadtlebens, die die düsteren Gassen abseits der Scheinwerfer besiedeln. Ihre Bilder zeugen daher auch von den sozialen Missständen des beginnenden 20. Jahrhunderts und präsentieren Lebensentwürfe abseits bürgerlicher Normen. So werden auch Gaukler:innen, Bettler:innen und Sexarbeiterinnen hier zu den Protagonist:innen des Nachtlebens.

Kapitel 3

Menschen und ihre Bilder

Neugier auf die Persönlichkeit

Schon immer inspiriert der Mensch mit seiner Einzigartigkeit Künstler:innen. Die Neugier auf die Persönlichkeit zeigt sich im Porträt. Auch im Werk von Kirchner und Picasso prägt dieses Motiv ihre kreative Arbeit. So lassen sich in den Werken auch unterschiedliche stilistische und biografische Phasen der Künstler nachvollziehen.

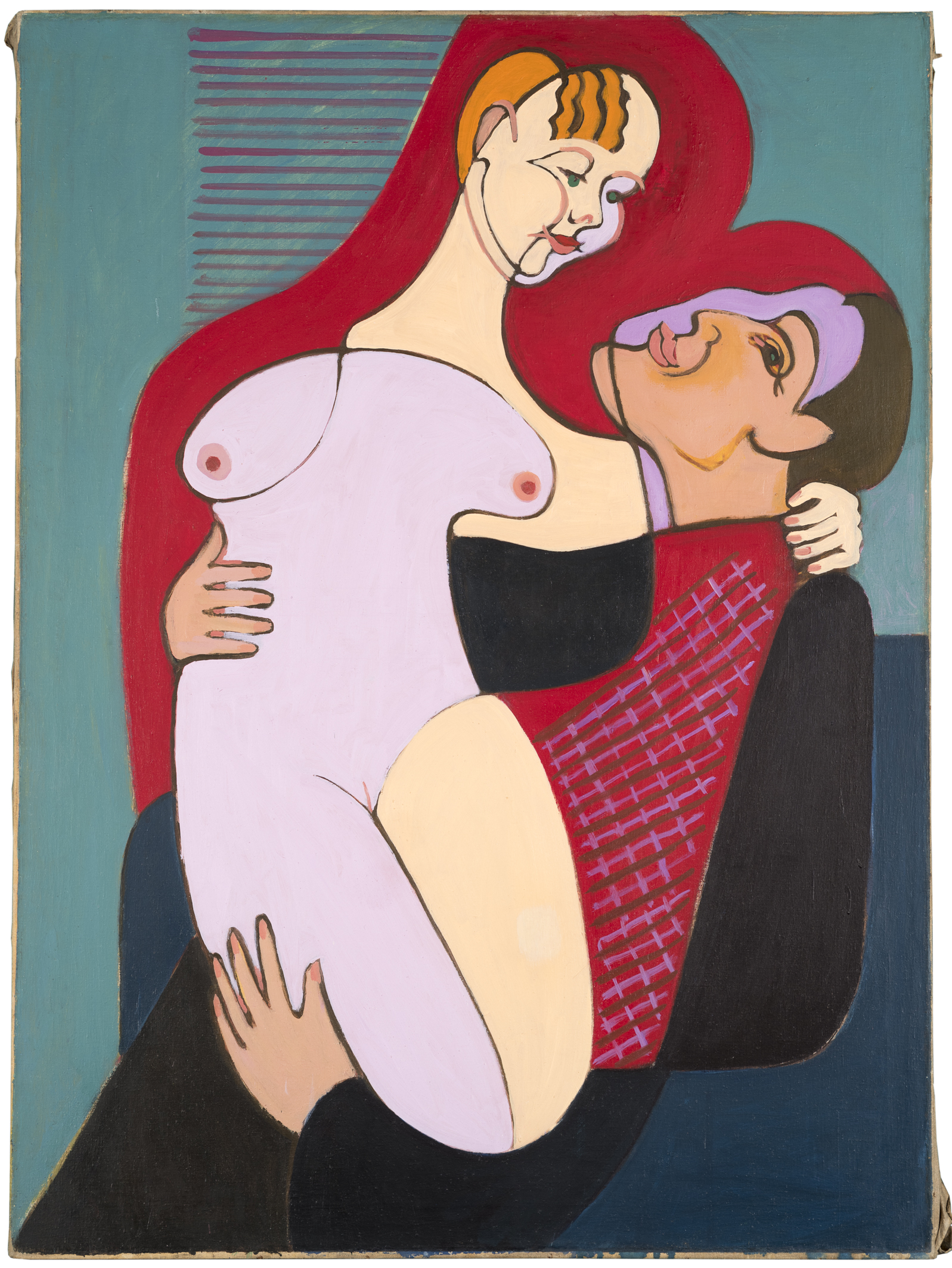

Geliebt und Gemalt

Geliebte, Modell, Ehefrau – sowohl Kirchner als auch Picasso haben ihre Partnerinnen zu unvergänglichen Motiven auf der Leinwand gemacht, auch wenn „unvergänglich“ nicht unbedingt für die Beziehungen galt. Die Nähe zu ihren Modellen offenbart einerseits Intimität und Nähe andererseits sind die Porträts Experimentierfelder für Stilwechsel und Radikalität.

Kirchner und Picasso verlassen das akademische Ideal und überwinden die naturnahe Widergabe. Kirchner reagiert stark auf seine jeweiligen Lebensverhältnisse sowie auf seine Umgebung, Picasso lässt sich von seinen leidenschaftlichen und teils konfliktreichen Beziehungen inspirieren.

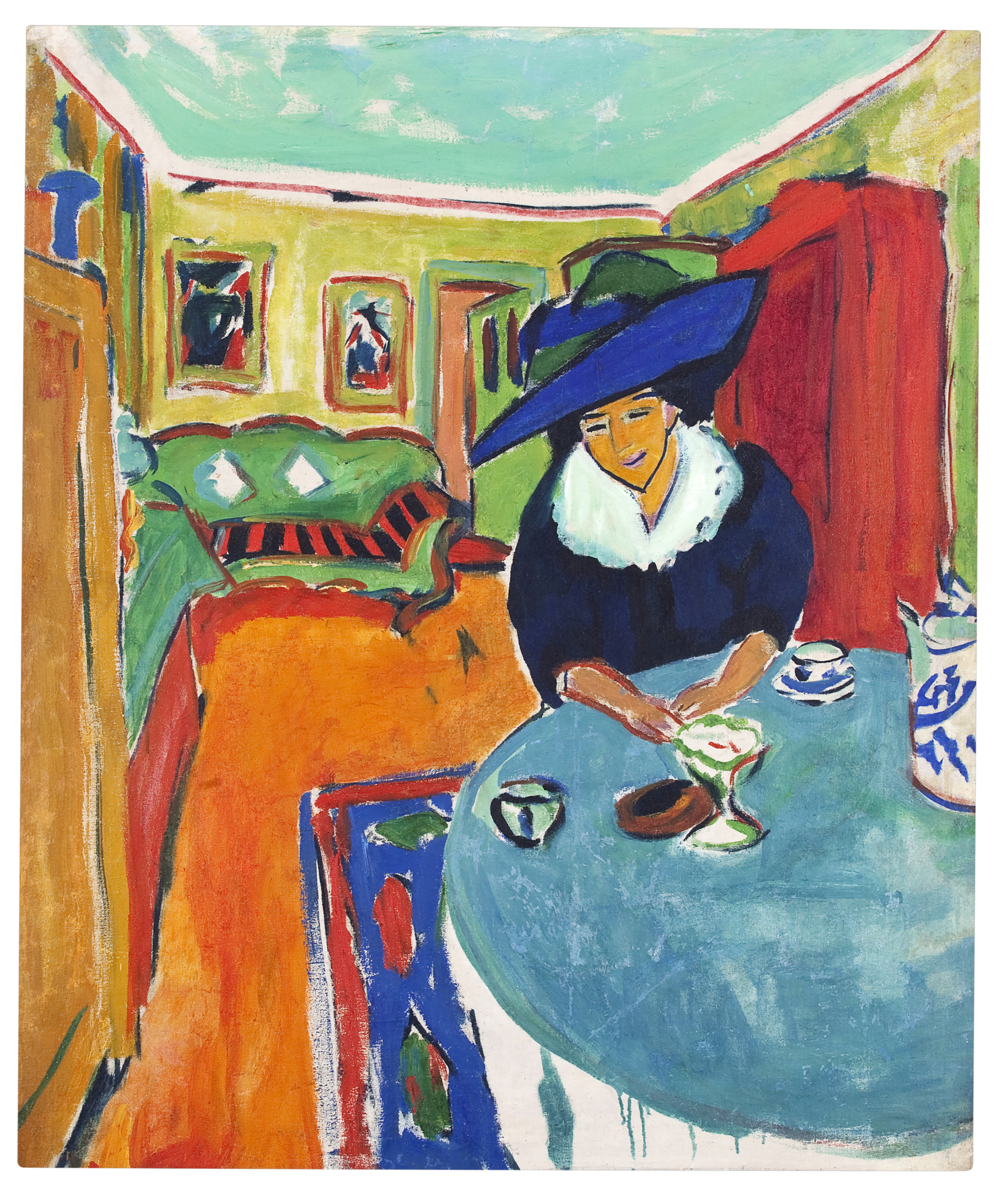

Dodo – Verkörperung der Freiheit

Diese sanft lächelnde Dame ist Kirchner keine Unbekannte: Es ist Doris Große – liebevoll „Dodo“ genannt. In Dresden wird sie ab 1909 zu seiner Inspiration und Partnerin. Sie steht ihm nackt, direkt und unverstellt Modell oder wie hier, mit ihrem Markenzeichnen: großen Hüten.

Große verkörpert Freiheit und Nähe zugleich. Mit ihr wagt Kirchner den Schritt in eine neue, Bildsprache – expressiv, radikal, kompromisslos modern. Er beginnt mit den akademischen Schönheitsidealen zu brechen und malt voller Energie. Als Kirchner 1911 nach Berlin geht, bleibt sie in Dresden.

Erna – Mehr als eine Muse

In Berlin angekommen trifft Kirchner spätestens 1912 Erna Schilling. Sie tanzt in Varietés – oft zusammen mit ihrer Schwester Gerda. Beide Schwestern posieren regelmäßig für den Künstler, und Schilling wird seine langjährige Partnerin. Sie ist selbstbewusst, modern und verkörpert den neuen, urbanen Typus. Schilling wird zur Mitgestalterin seines Lebensstils und führt ihn in die Berliner Bohème ein.

Sie bleibt an Kirchners Seite in seinen schwersten Phasen: Nervenzusammenbruch im Ersten Weltkrieg, Aufenthalte in Sanatorien, den Umzug nach Davos. Sie kümmert sich um ihn, organisiert sein Umfeld, hilft bei der Kommunikation mit Sammlern und Freunden. 1945 stirbt sie in Davos, sieben Jahre nach Kirchners Freitod. Erna Schilling ist viel mehr als Kirchners Modell – sie ist Partnerin, Stütze und zugleich Spiegel seiner Kunst.

Kirchners typischer Berlin-Stil

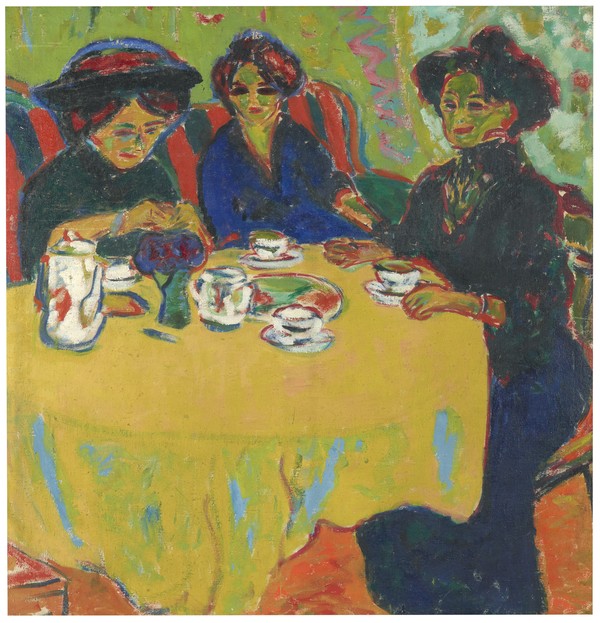

Farbenrausch

Mit der „Kaffeetafel“ verwandelt Kirchner das gutbürgerliche Ritual in ein vibrierendes Experiment der Moderne. Die drei Kaffeetrinkenden Damen sind mit schnellen Pinselstrichen, leuchtenden Farben und kantigen Konturen gemalt.

Das Bild ist mehr als ein Alltagsmoment: Es zeigt, wie Kirchner und die Künstlergruppe „Brücke“ nach neuen Ausdrucksformen suchen. Weg vom braven Akademismus, hin zu direkter, subjektiver Malerei voller expressiver und leuchtender Farben – es dominiert ein Gefühl von Energie und Aufbruch.

☺ Fun Fact

Aus Sparzwängen heraus bemalt Kirchner auch die Rückseite der Leinwand fünf Jahre später. Trotzdem gilt die ältere, verworfene Kaffeetafel heute als Hauptwerk, nicht das spätere Fehmarn-Bild. Bis zum Kriegsbeginn 1914 bereiste er die Insel Fehmarn mehrfach. Auf dem Gemälde zu sehen sind seine Partnerin Erna Schilling, Freunde, und wohl auch der Künstler Otto Mueller, den wir mit Hut und Pfeife im Bild entdecken.

Stil der 1930er Jahre

In den 1930er Jahren feilt Kirchner an seinem Stil. Seine Bilder wirken klar: Kreise, Linien und geometrische Flächen bestimmen das Bildgeschehen. Mit einer gezielten Farbstrategie und scharfen Kontrasten setzt er Akzente.

Frauenbild

Ein Kleid – und doch fast nackt. Kirchner zeigt Elisabeth Hembus als sinnliche, selbstbewusste Frau mit Zigarette, reduziert sie aber zugleich auf ihren Körper. Das rote Kleid wird zur zweiten Haut.

Brüche

Julius und Elisabeth Hembus leben wie Kirchner in der Nähe von Davos. Anfangs sind sie eng befreundet, Elisabeth wird sogar zu einem seiner Lieblingsmodelle – später kommt es jedoch zum Bruch.

Das Doppelporträt markiert zudem einen Wendepunkt in Kirchners Malerei. Statt hektischer, expressionistischer Linien setzt er ab 1927 auf ruhigere Kompositionen aus weichen Farbflächen. Die Töne leuchten stärker, oft weit weg von der Realität. Inspiration holt er sich auch bei Picassos surrealistischen Arbeiten, die er 1925 in Zürich sieht.

Elisabeth Hembus liegt in den Armen ihres Mannes. Er trägt Anzug, sie selbst ist nur eine nackte, kurvige, helle Form, ohne Arme oder Waden. Das lässt ihr nicht nur kaum Bewegungsraum, sondern reduziert ihren Körper auf ihre Sexualität. Kirchner stellt sie damit als eine rein dekorative und passive Form dar, während der Mann bekleidet und handlungsfähig bleibt.

Picasso und die Frauen

Wie Kirchner und viele andere männliche Künstler zu dieser Zeit, porträtiert auch Picasso seine Lebensgefährtinnen. Einige waren seine Ehefrauen, andere heimliche Geliebte und wiederum andere Partnerinnen auf Zeit. Sie beeinflussen seinen Stil und seine künstlerischen Schaffensphasen.

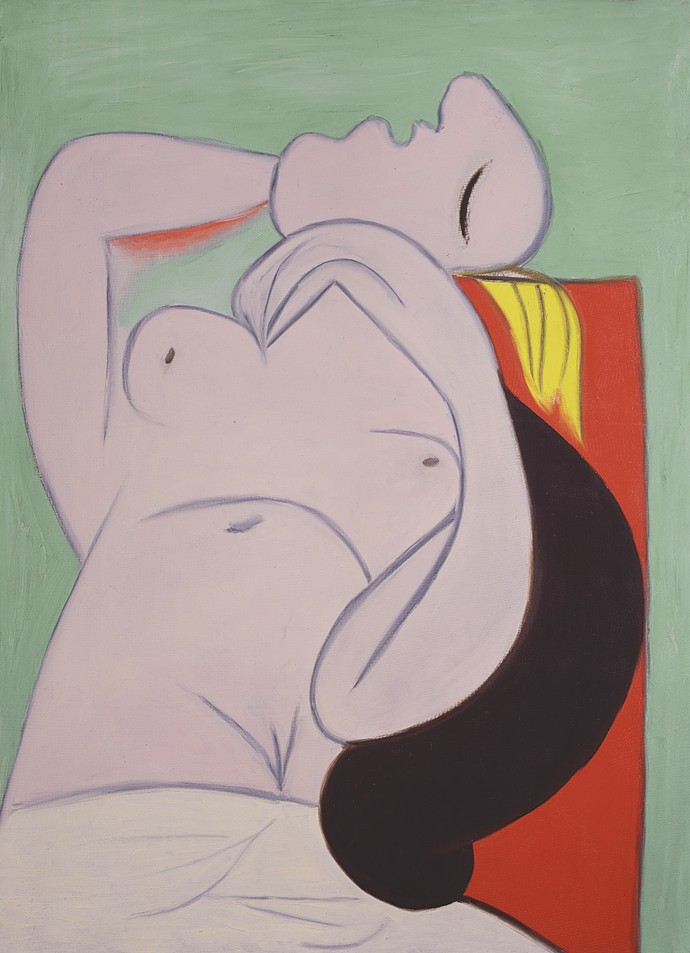

Marie-Thérèse Walter – Die tragisch Schöne

Was befruchtend und anregend beginnt, kann tragisch enden, wie die Beziehung von Picasso zu Marie-Thérèse Walter zeigt:

1927 lernt Picasso die 17-jährige Marie-Thérèse Walter kennen. Er ist bereits 45 und verheiratet mit der Balletttänzerin Olga Chochlowa. Dennoch wird sie seine geheime Geliebte, Modell – und 1935 die Mutter seiner Tochter Maya. Mit ihr beginnt für Picasso eine neue künstlerische Phase: Er malt weiche Linien, runde Formen, helle Farben. Walter erscheint in sinnlichen, oft schlafenden oder lesenden Posen.

Was zärtlich wirkt, bricht Picasso zugleich radikal auf: Er experimentiert mit Abstraktion. Nähe und Distanz, Intimität und Zersplitterung liegen dicht beieinander. Nach einigen Jahren distanzierte sich Picasso emotional von ihr, auch wenn er weiter Bilder von ihr schafft. Als Picasso 1973 stirbt, stürzt Walter in tiefe Depression. 1977 nimmt sie sich das Leben.

Dora Maar – Leidenschaft, die Leiden schafft

Bereits 1906 bricht Picasso mit dem Naturalismus. Inspiriert von außereuropäischen, wie z.B. afrikanischen oder präkolumbianischen, Skulpturen erfindet der Künstler zusammen mit George Braque den Kubismus. Er entwickelt ein völlig neues Formenvokabular – Picasso reduziert Formen auf das Wesentliche und sucht radikal nach einem neuen Verständnis der menschlichen Figur.

Dieses Bild fällt in die leidenschaftliche und konfliktreiche Dating Phase mit der Künstlerin und Fotografin Dora Maar, die er 1936 kennenlernt, als er noch mit Marie-Thérèse Walter liiert ist. Auch hier erkennt man die Idee von Picassos Geschlechterverhältnis: Er porträtierte Frauen in einer Weise, die zwischen Bewunderung und Aneignung schwankt.

Das Individuum erscheint nicht mehr als harmonische Einheit, sondern als zerlegt, widersprüchlich, verletzlich. So endet auch seine Beziehung mit Dora Maar in Scherben. Nach der Trennung zerbricht Maar fast. Doch sie findet zurück zur Kunst und hinterlässt ein Werk, das heute endlich neu gesehen wird.

Françoise Gilot – Die Frau, die Picasso verließ

1943 trifft Picasso die 21-jährige Malerin Françoise Gilot. Sie wird die Mutter seiner Kinder Claude und Paloma. Mit ihr malt er heller, spielerischer, voller Leichtigkeit.

Doch Gilot bleibt nicht im Schatten. Sie kämpft für ihre Freiheit, malt selbstbewusst weiter, widersetzt sich seiner Kontrolle. 1953 verlässt sie Picasso – als einzige Frau an seiner Seite.

Später schreibt sie das Buch Leben mit Picasso, baut eine eigene Karriere auf und bleibt bis ins hohe Alter eine unabhängige Künstlerin.

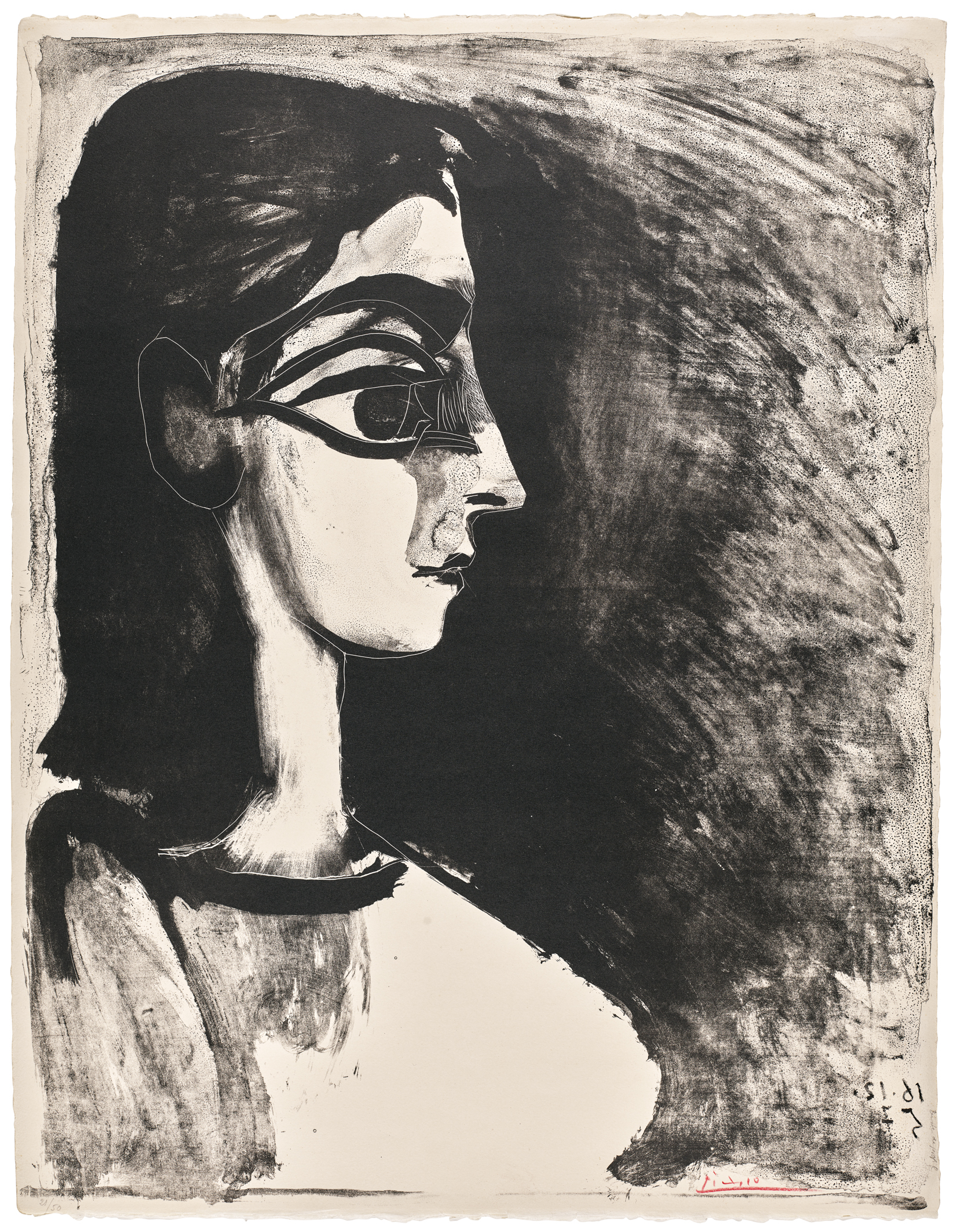

400 Mal Jaqueline

Über 400 Mal porträtierte Picasso seine zweite und letzte Ehefrau, Jacqueline Roque. Keine andere Frau stellt er so häufig dar. Sie ist 27, er fast 70 als sich die beiden begegnen. Mit diesem Bild startet Picasso eine Serie von Porträts auf Zinkplatten – und im Mittelpunkt steht natürlich Roque. Picasso tüftelt ständig an seinen Motiven, überarbeitet sie immer wieder. Doch statt die früheren Versionen zu verstecken, lässt er sie in Auflagen von 50 Stück veröffentlichen.

Obwohl Roque 45 Jahre jünger ist, ist sie seine langjährigste Gefährtin, gibt ihm Stabilität und Rückhalt und begleitet ihn bis zu seinem Tod 1973. 1986 nimmt sich Roque das Leben.

Kapitel 4

Das Atelier und der Akt

Faszination Akt

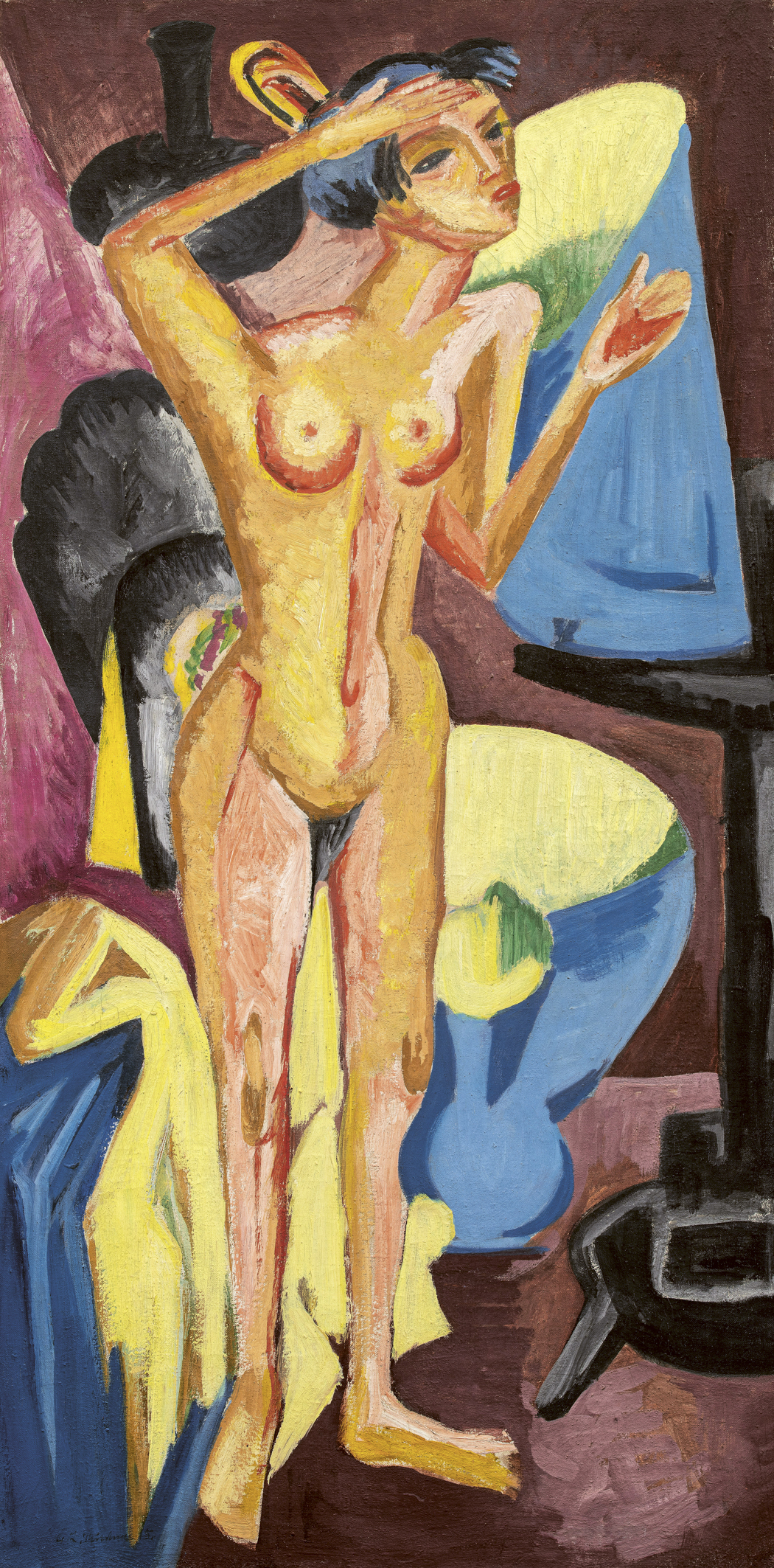

Faszination Akt – Zwei Blickwinkel, ein Thema: der nackte Körper zwischen Natur, Nähe und künstlerischer Freiheit. Kirchner und Picasso zeigen den Akt immer wieder – mal in freier Natur, mal im Atelier. Und das auf ganz eigene Weise.

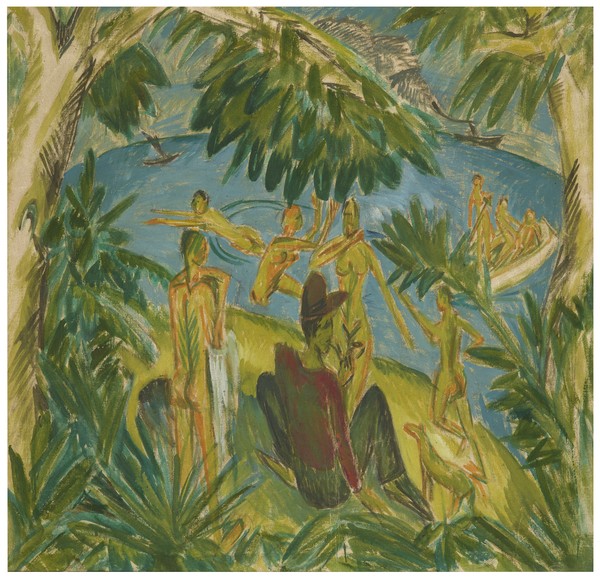

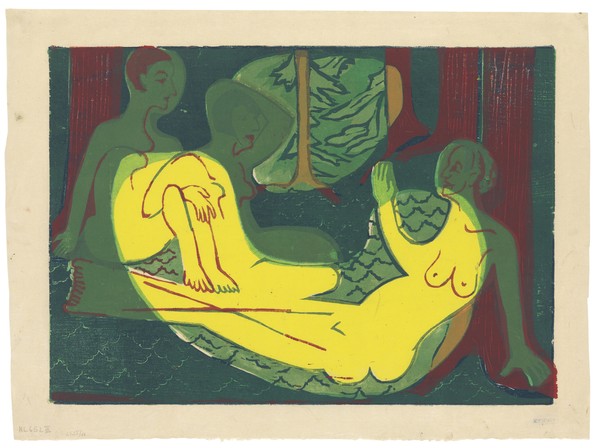

Kirchner zieht’s in die Natur: Schon in den 1910er Jahren skizziert er Badende am Strand von Fehmarn oder an den Moritzburger Teichen. Für ihn steht das nackte Baden für Freiheit, Lebensfreude und einen Bruch mit der steifen Atelierkunst. Er sucht echte, lebendige Szenen – direkt aus dem Leben.

Picasso bleibt lieber drinnen. Seine Akte tauchen in undefinierbaren Räumen auf – oft sind es Ateliers. Der Fokus liegt klar auf dem Modell und der Beziehung zwischen ihm und der Person vor ihm. Es geht ihm nicht um die Umgebung, wie bei Kirchner, sondern um Nähe, Spannung und manchmal um Macht.

„Es ist deshalb nicht richtig, meine Bilder mit dem Maßstab der naturgetreuen Richtigkeit zu beurteilen, denn sie sind keine Abbildungen bestimmter Dinge oder Wesen, sondern selbständige Organismen aus Linien, Flächen und Farben, die Naturformen nur soweit enthalten, als sie als Schlüssel zum Verständnis notwendig sind.“

Ernst Ludwig Kirchner

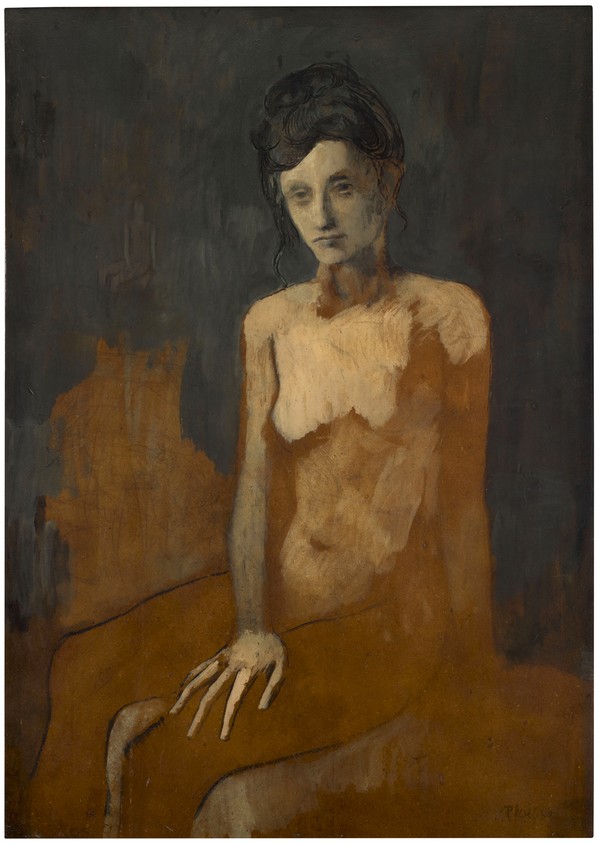

Einsam statt erotisch

Vor einem dunklen Hintergrund, sitzt eine junge nackte Frau. Gesicht und Haare sind klar dargestellt, doch ihr Körper bleibt vage – es scheint als wäre er dabei sich aufzulösen. Sie wirkt schmal, blass, müde. Ihr Blick gleitet an uns vorbei. Statt Erotik strahlt sie Zurückhaltung und Verletzlichkeit aus. Es ist ein frühes Werk Picassos von 1905.

1921 vollzieht Picasso einen überraschenden Kurswechsel. Statt weiter in die Abstraktion zu gehen und die Gegenständlichkeit völlig aufzugeben, greift er wieder auf konventionelle Figurenformen zurück. Doch diese wirken nicht natürlich, sondern monumental – wie Skulpturen aus der Antike. In „Sitzende (Frau im Hemd)" nimmt die massive Figur fast die ganze Leinwand ein. Überproportionale Gesichtszüge und wulstige Finger verstärken die Wucht. Haltung und Faltenwurf des weißen Kleides lassen die Szene gleichzeitig streng und unbewegt wirken.

Kirchners Leidenschaft gilt der Aktzeichnung und dem Erforschen des bewegten Körpers. Spätestens 1905 löst er sich vom akademischen Ideal, die Linie steht im Mittelpunkt – erst weich und schwungvoll, dann in Berlin härter und radikaler.

Maler-Modellbeziehung

Freizügigkeit im Atelier klingt nach Freiheit – ist aber in der Vergangenheit oft nur einseitig. Männer malen, Frauen werden angesehen. An den Akademien dürfen nur Männer studieren, Frauen landen meist vor der Staffelei, nicht dahinter.

Wer damals als Modell angefragt wird und zusagt, liefert sich oft einem Abhängigkeitsverhältnis aus – mit allen Risiken für Grenzüberschreitungen. Besonders problematisch: Minderjährige im Atelier, denn die Machtverhältnisse sind schlicht noch einmal ungleicher.

Heute schauen wir kritischer hin. Der Blick zurück zeigt ein System, das vor allem eines will: männliche Karrieren ermöglichen.

Es ist etwas Geheimes, was hinter den Menschen und Dingen und hinter den Farben und Rahmen liegt, und das verbindet alles wieder mit dem Leben und der sinnfälligen Erscheinung, das ist das Schöne, das ich suche.

Ernst Ludwig Kirchner

Kirchner entdeckt Picassos „Der Schlaf“ 1932 in Zürich – und lässt sich inspirieren. Kurz darauf malt er eine ganz ähnliche Szene. Doch er datiert sein Bild „Nackte liegende Frau“ einfach auf 1931 zurück. Zufall? Wohl eher ein cleverer Schachzug.

Kirchner übernimmt die ungewöhnliche Pose Picassos, setzt aber das Motiv doch auch mit eigenen Stilmitteln um.

Kapitel 5

Künstlerpersönlichkeiten

Kirchner und Picasso – Meister der Selbstinszenierung

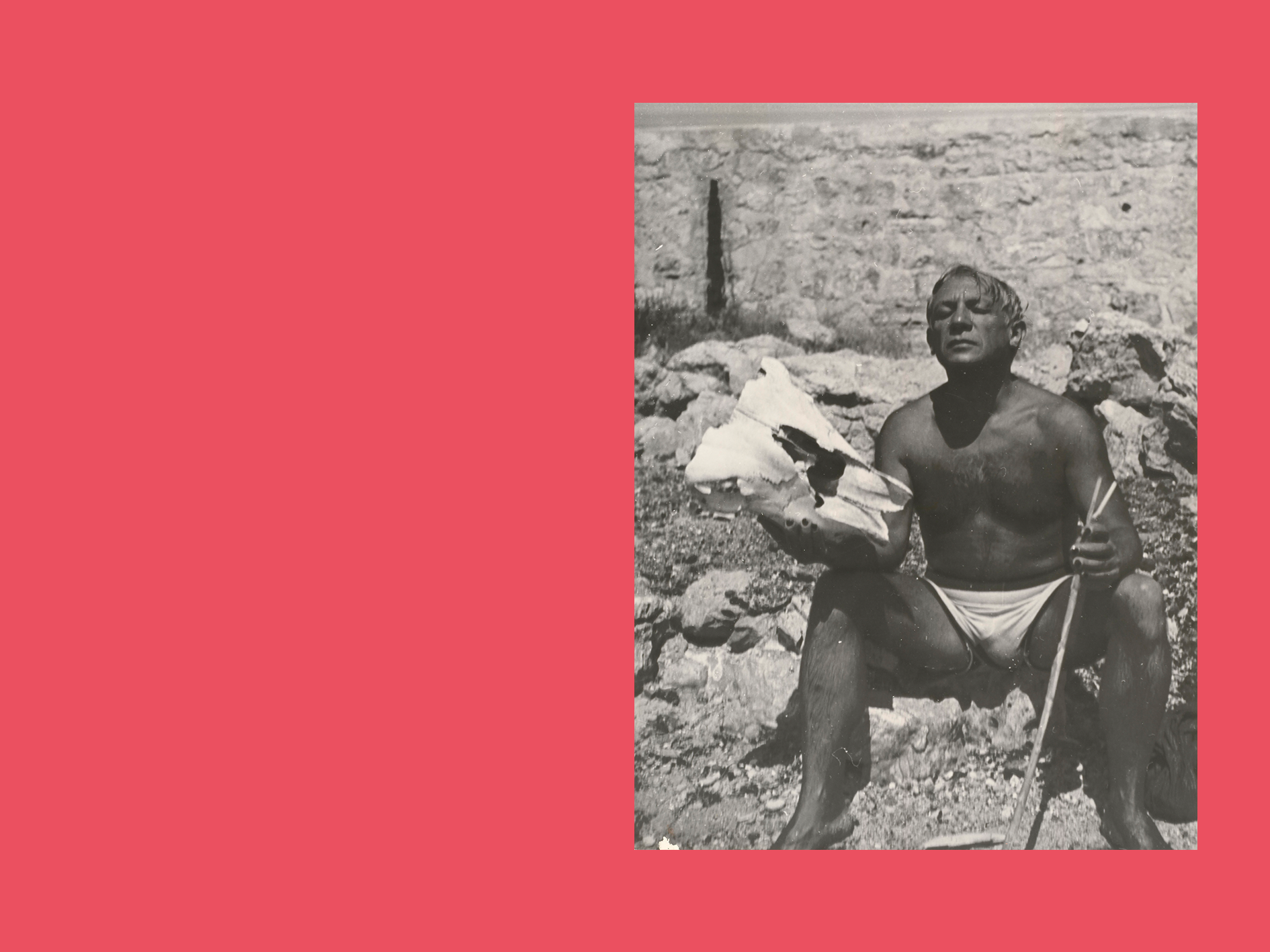

Kirchner und Picasso inszenieren ihre Rollen als Künstler radikal und prägen so ihr eigenes Bild in der Öffentlichkeit. Kirchner zeigt sich als Bohemien, Außenseiter und verletzlichen Künstler. Seine Fotos und Selbstdarstellungen wirken roh, direkt, teils voller Nervosität.

Picasso inszeniert sich als überlebensgroßes Genie. Er wechselt Rollen wie Masken: Minotaurus, Malerfürst, unermüdlicher Schöpfer. Immer kontrolliert, immer im Zentrum.

Kaum ein Künstler wurde so oft fotografiert wie Picasso. Ob im Atelier, mit der Familie oder bei öffentlichen Auftritten – er inszenierte sein Image bewusst über die Kamera. Tausende Aufnahmen sind erhalten. Sie machten ihn zur Ikone des fotografischen Künstlerporträts und lassen die Welt bis heute am „Mythos Picasso" teilhaben.

Kirchner lebt sein Leben ohne Rücksicht auf Konventionen. Er stellt sich oft selbst dar – mal als gefeierter Künstler, mal als kranker, gezeichneter Mensch. Seine Selbstporträts erzählen, wie es ihm geht und wie er gesehen werden will.

Aber er geht noch weiter: Ab 1920 schreibt er unter dem falschen Namen Louis de Marsalle Texte über seine eigene Kunst. So inszeniert er sich selbst als unabhängigen Künstler – losgelöst von der Brücke, bereit für den internationalen Durchbruch. Als immer mehr Leute misstrauisch werden, zieht er die Notbremse: 1933 „stirbt“ der erfundene Kritiker. Ein letzter großer Auftritt im Spiel mit Schein und Selbstbild.

Neue Formen, neue Wege

Kirchner und Picasso: Zwei Ausnahmekünstler, deren Werke nicht nur von einer ungeheuren Innovationsfreude zeugen, sondern auch zwei Blickwinkel auf die gesellschaftlichen Verhältnisse ihrer Schaffenszeit offenbaren. Geteilte Inspirationsquellen, Themenkreise und Bildsprachen erzählen vom Lebensgefühl des 20. Jahrhunderts und geben ihm zwei markante künstlerische Ausdrucksformen.

Lust auf mehr?

Informationen zu Touren, Workshops und dem Kulturprogramm zur Ausstellung finden Sie hier.

Entdecken Sie weitere Exponate in der digitalen Sammlung Online.

Eine Ausstellung des LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, und des Kirchner Museums Davos.

Kirchner Museum Davos

15.2.–3.5.2026

Gefördert von der LWL-Kulturstiftung, der Stiftung Kunst³, der Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost und der Ernst von Siemens Kunststiftung.